|

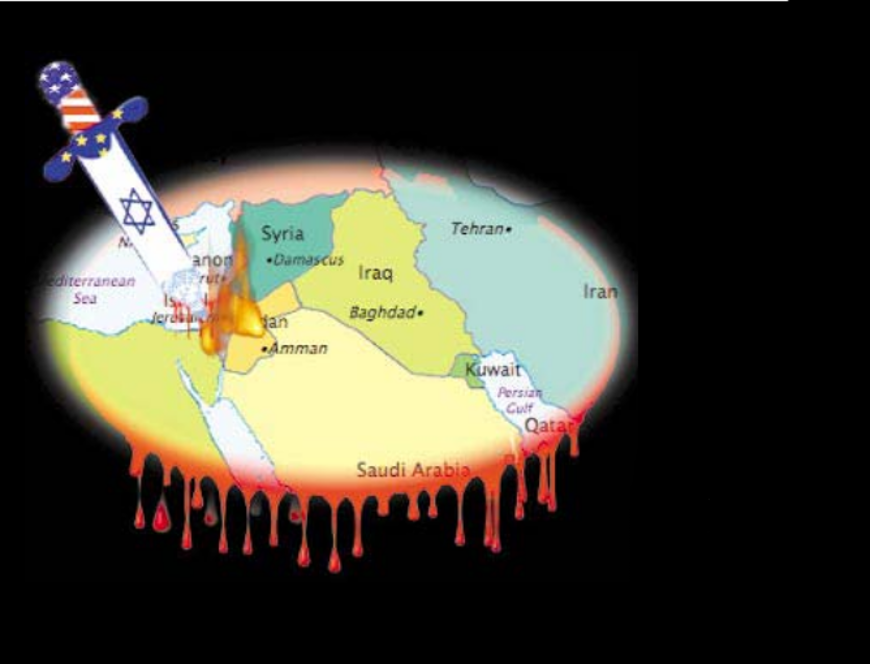

رأس الحربة للإمبريالية

الدولة الإرهابية

الذراع اللعينة للصهيونية

‘اخترنا فلسطين من أجل الهيمنة على العالم باعتبارها مركزاً عسكرياً استراتيجياً’. (رئيس المؤتمر اليهودي الثالث غولدمان)

تناولنا في الجزء الأول ولادة الصهيونية التي تشكل الإيديولوجية الرسمية لدولة إسرائيل وبعض ميزاتها. كما بينا بعض المعطيات التي تبرز أن الدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط باسم الجبهة الإمبريالية قد أسند إليها منذ تأسيسها. وقبل أن نتابع بحثنا في علاقة إسرائيل مع الإمبريالية التي بدأت مع بريطانيا وتستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لنتطلع في هذا الجزء على بضعة نقاط تتعلق بالإيديولوجية الصهيونية غير المنفصلة عن هذا الدور، والتي تعرف بنية الدولة التي أسستها.

الصهيونية هي استغلال وعنصرية

في السبعينات من القرن الماضي حيث لم تكن الأمم المتحدة قد تحولت بشكل كامل إلى مؤسسة فرعية للإمبرياليين كما هو حالها اليوم، اتخذت قرارات عدة ضد إسرائيل. إحدى القرارات المؤرخة في عام 1975 تضمنت بإيجاز ما يلي: ‘الصهيونية عنصرية، ومقاومة الشعب الفلسطيني حق مشروع…’. ورغم إبطال هذا القرار بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ونتيجة لضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه شكل اعتراف بالحقيقة. بالتأكيد لا حاجة لقرار من الأمم المتحدة للاعتراف بهذه الحقيقة. الصهيونية، منذ ولادتها حتى انتقالها إلى الشرق الأوسط عنصرية سواء بممارساتها داخل المجتمع الإسرائيلي أو ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن إخفاء ذلك.

العنصرية الصهيونية بالطبع تختلف عن العنصرية التي رأيناها في أوروبا والتي كان ضحيتها اليهود أنفسهم. فقد تشكلت على أساس طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وفي هذا الإطار بنت علاقاتها الاستغلالية.

الصهيونية من البعد الفلسفي هي عنصرية منذ ولادتها. وقد تطرقنا لذلك في الجزء الأول. فالصهيونية وبعد اعترافها أن العدائية لليهود ‘جزء من طبيعة الإنسان ولا يمكن تغييرها’ أشهرت عنصريتها لتفرض وجودها من خلال ذلك. وعلى أرض الواقع تجلت عنصريتها باعتمادها المطلق على العرق الواحد في الدولة، ورفض وجود الأعراق الأخرى. إن فكرة ‘إنشاء دولة لليهود متشكلة منهم فقط’ هي بحد ذاتها عنصرية. وقد ظهرت مرات عدة وبشكل صريح بتصريحات القادة الصهاينة وإن لم يتم الاعتراف بها رسمياً حيث قيل ‘الحل الوحيد هو فلسطين خالية من العرب’. لكن كما نرى مفهوم ‘العرق’ لديهم لا يتشكل بناءً على سمات عرقية معروفة بل أساس على العقيدة الدينية. على سبيل المثال، لا يتصف اليهودي من أصل أفريقي بذات الميزات العرقية لليهودي المنحدر من أوروبا الوسطى. لهذا واجه القادة الصهاينة صعوبات في إبراز عرق نموذجي كما فعل هتلر. وهذا ما يشكل على الدوام إحدى الصراعات داخل المجتمع الإسرائيلي. وبالطبع لا مفر من هذا الصراع داخل بنية تعتمد على تهجير اليهود من كافة أنحاء العالم إلى الدولة الصهيونية. ولهذا السبب كان يركز مثلاً ولسنوات طويلة في الملصقات الدعائية للجيش الإسرائيلي وإلخ.. على إبراز اليهودي من أصل أوروبي كنموذج عن ‘الإسرائيلي’ أما الإسرائيلي الزنجي (الفلاشة) فيظهر بضبابية أو لا يُظهر أبداً. وكانت عنصريتها الموجودة في الداخل أيضاً موجهة أساساً ضد العرب والفلسطينيين سواء الذين يعيشون في داخل حدود الدولة أو خارجها.

السياسة التي وصلت إلى حد ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني تشغل في أساسها إلى جانب المصالح الاقتصادية والسياسية المتلائمة مع الإمبريالية حيزاً هاماً من الميزة العنصرية لإيديولوجية الدولة لا يمكن تجاهلها. و’جدار العار’ بحد ذاته من أكثر التعابير وضوحاً في هذه المقاربة.

فكان دائماً ينظر للعرب الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل على أنهم من الدرجة الثانية. ومن الممارسات التي ألغي بعضها في السنوات الأخيرة والتي تعبر عن العنصرية بكل ما لها من معنى ما يلي: أن تكون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة، وعدم تلقي العرب الذين يشكلون 30% من عدد السكان التعليم بلغتهم، وأن يعادل راتب العامل الفلسطيني نصف راتب الإسرائيلي، وحرمانه من حقوق الانتساب إلى النقابة، وتحديد نوع ومكان العمل، وحرمانه من العمل في القطاع العام، ومن أبسط حقوق الإنسان الأساسية…

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها الوكالة اليهودية، التي تمثل أعلى مؤسسة وممثل سياسي لجميع المنظمات الصهيونية والتي أسست في عام 1929 حيث كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، اتخذ قراراً رسمياً بأن لا يعمل فيها إلا اليهود. ولتلبية الحاجة لقوة العمل الرخيصة في الصناعة التي حققت نمواً في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي سمح للفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل للعمل في النهار فقط على أن يتم إخراجهم مساءً، ومنعوا من التجول في الشوارع. وطمعاً في استغلالهم أكثر كانت العديد من المنشآت تشغلهم في المساء بشكل مخالف وتحتجزهم داخل المنشآت. وقد نجم عن هذه الحالات بعض الحوادث كاندلاع الحريق داخل المنشآت المقفلة عليهم وعدم استطاعتهم الخروج منها مما أدى إلى وفاة العديد من الفلسطينيين. وفيما العنصرية متداخلة مع سياسات الاستغلال، كانت العائلات الفلسطينية تؤجر أولادها بعمل يومي في أماكن تشبه ‘سوق النخاسة’ والتي تقام على الحدود. الكادح الفلسطيني الذي يعمل في فلسطين لا يمكن قط أن يحصل على عمل دائم، ومتى شاؤوا يطرد من عمله، ويحسم من راتبه نسبة للنقابة مع أنه لا يستطيع أن ينتسب للنقابة. وكذلك رغم حسم نسبة من راتبه للضريبة، والضمان الاجتماعي والتقاعد، لا يستفيد من هذه الحقوق. لأنه كي يستفيد من هذه الحقوق يجب أن يكون مقيم في إسرائيل وهو الذي لا يسمح له حتى بالبقاء فيها مساءً.

كان للرأسمالية الصهيونية التي استعمرت فلسطين قبل أن تؤسس دولتها ثلاث شعارات أساسية: شعار ‘فتح الأرض’؛ وهو يعني أن الأراضي تُشغّل من قبل اليهود فقط. وذلك باستخدام أساليب الاستيلاء على الأرض من تهجير الفلسطينيين قسراً أو شرائها بالمال. شعار ‘تحرير العمل’؛ وهو يرنو إلى اقتصار العمل في المنشآت اليهودية على اليهود فقط، ويرفض ليس تنظيم العمال العرب في النقابات فحسب بل الأيدي العاملة العربية أيضاً. شعار ‘نتاج الأرض’؛ وهو يتضمن مقاطعة لكل ما تنتجه الأراضي العربية. وبعد أن تأسست الدولة تحولت هذه العنصرية إلى إيديولوجية رسمية. وأحد الأمثلة على ذلك هو ‘قانون العودة’. حيث يمكن وفقه أن يحضر اليهودي من أينما ولد في أنحاء العالم إلى إسرائيل ويقيم فيها بينما في الأراضي المحتلة لا يسمح على سبيل المثال للفلسطيني الذي ولد في القدس بالعودة إلى أراضيه التي أجبر على تركها.

الصهيونية هي في الوقت نفسه حركة استعمارية باسم الإمبريالية. ولكن هذا الاستعمار يختلف عن الاستعمار الأوروبي فهو لا يهدف لاستغلال جهد الشعب الذي يعيش في الأراضي المستعمرة واستغلال ثرواتها فحسب بل إلى طردهم من أراضيهم أيضاً. ومن هنا نقطة الإنطلاق الإيديولوجي للاستغلال المكثف للكادحين في مجتمعها أيضاً. وقد ذكرنا الممارسات العنصرية اتجاه الكادحين العرب كمثال على ذلك. أما المثال الآخر فهو منع الكادحين من عرب ويهود مرات عدة من البحث عن حقوقهم تحت ذريعة أمن الدولة الإسرائيلية (الصهيونية). والأمر المستغرب أن ينفذ هذا من خلال هستادرود التي أسست على أنها ‘نقابة عمال’. فقد تم منع العديد من الإضرابات لكونها تتناقض مع المصالح الصهيونية من قبل هستادرود تحديداً وخاصة في الفترة بين عامي 1920- 1935 التي شهدت هجرة مكثفة لليهود بصورة مباشرة وليس عن طريق النقل برأس المال الصهيوني.

اليوم أيضاً تستمر العنصرية على نطاق واسع سواء على الشعب الفلسطيني أو في داخل إسرائيل. قال الأسقف ديسموند طاطو من أصل جنوب إفريقيا في كلمته التي نشرتها صحيفة The Guardian في نيسان 2002 بعنوان ‘الأبارتيد في الأراضي المقدسة’ ما يلي: ‘ثمة شيء لا يمكن أن نوافقه أو نفهمه هو ما تفعله إسرائيل مع الشعوب الأخرى من أجل ضمان كيانها. في الرحلة الأخيرة التي قمت بها إلى الأراضي المقدسة انتابني الحزن الكبير؛ وتذكرت هناك ما كان يمارس علينا نحن الزنوج في جنوب إفريقيا. رأيت الإهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المعابر والحواجز؛ كانوا يعانون مثلما عانينا من منع التجول في محيطنا من قبل أفراد الشرطة البيض.’

فبدلاً من نظام الابارتيد في جنوب إفريقيا توجد الدولة الصهيونية؛ وبدلاً من الزنوج يوجد الفلسطينيون. الدولة الصهيونية التي تقمع كل من ينتقدها باتهامه على الفور بمعاداة السامية، كانت إحدى البلدان التي لها علاقة وطيدة مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا. فبينما كان نظام الأبارتيد يطبق أقسى الممارسات العنصرية على الزنوج كانت إسرائيل توقع معه الاتفاقيات العسكرية وتقدم الدعم لهذا النظام العنصري.

الجيش والبنية العسكرية

تُعرّف الصهيونية في إحدى مواد ‘الميثاق الوطني الفلسطيني’ التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني في تموز 1968 على النحو التالي:

‘المادة 22- الصهيونية حركة سياسية مرتبطة عضوياً مع الإمبريالية الدولية ومتناقضة مع الحركات التقدمية والحركات التحررية في العالم. وهي بطبيعتها عنصرية ومتطرفة، وبموجب غايتها هي عدوانية وتوسعية واستعمارية، وفي أساليبها هي فاشية. إسرائيل هي أداة للحركة الصهيونية، زرعت بشكل استراتيجي في قلب الوطن العربي، وهي قاعدة جغرافية للإمبريالية العالمية التي تحارب أمل الأمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم. إسرائيل مصدر تهديد دائم للسلام في الشرق الأوسط والعالم بأكمله.’

يردد على الدوام عبارة ‘السلام في الشرق الأوسط’. وفي هذا السياق لا معنى لما يردد حول ‘السلام’ دون فهم سمات الدولة الصهيونية وسبب وجودها. لأننا نتحدث عن الحركة التي انطلقت بهدف دمج الشرق الأوسط مع المصالح الإمبريالية منذ تأسيسها لا بل منذ الهجرة اليهودية الأولى وعن الدولة التي أسستها.

في عام 1947، وفي مدينة مونتريال أجاب الدكتور نعوم غولدمان الرئيس الثالث للمؤتمر اليهودي العالمي وأحد المؤسسين لإسرائيل في رده على سؤال ‘لماذا تلحون على تأسيس الدولة في فلسطين؟’ وبعدما قال ‘كان بإمكاننا الحصول على أوغندا أو مدغشقر أو أي مكان آخر’ بما يلي:

‘ليس بسبب الأهمية الدينية التي تحظى بها فلسطين، أو للحصول على فلزات المعادن ومساحيقها بقيمة خمسة تريليون من خلال تبخر مياه البحر الميت، ولا لامتلاكها تحت الأرض على احتياطات نفطية إجمالها يفوق احتياط القارة الأمريكية بعشرين ضعفاً، بل لكونها تقع على نقطة وصل بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولكونها تمثل مركزاً عسكرياً استراتيجياً للهيمنة على العالم!’.

هذا الكلام الذي يتناغم مع الكلام القائل ‘سنكون حراس لقناة السويس’، بقدر ما يبرز أهمية دولة إسرائيل من ناحية هيمنة الإمبريالية على المنطقة والعالم، يبرز أيضاً تعريف هذه الأهمية بوصفها ‘مركز عسكري استراتيجي‘.

أما القيام بهذا الدور أي دمج الشرق الأوسط مع مصالح الإمبريالية؛ فغير ممكن إلا بحرب مستمرة، وترهيب الشعوب، والمجازر، والاغتيالات، والاحتلالات، وسحق وقمع المقاومين. وبينما يستخدم الإمبرياليون أساساً إسرائيل يستخدمون من جهة أخرى الديكتاتوريات العربية لمنع ‘الوحدة العربية’ التي تشكل ضربة قوية لمصالحهم الاستغلالية. الدولة الصهيونية هي عامل تخريبي ضد وحدة الشعب العربي. ومن خلال الاحتلال والمجازر التي لم تنته منذ عشرات السنين، ومنع شعوب المنطقة من الوقوف على قدميها، مهدت لتطبيق السياسات الإمبريالية على المنطقة. هنا يكمن الجواب على سؤال لماذا نظمت دولة إسرائيل كـ’آلة حرب’ ولتعريف ‘دولة الجيش’.

سعي الصهاينة لإنشاء الجيش بدأ منذ عام 1920 أي بعد فترة وجيزة من الهجرة الأولى إلى فلسطين. ونواة الجيش الحالي كانت العصابات الصهيونية مثل هاغانا، وأيرغن، وستارن (لهي). والتي بدأت منذ تأسيسها بالعمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبالعديد من الهجمات بغية تهجير السكان العرب. وفي هذه الفترة لم تكن للشعب الفلسطيني ثمة حركة مقاومة منظمة. أي غير صحيح تفسير الإرهاب والوحشية الإسرائيلية المعروفة على أنه نتيجة لمقاومة الشعب الفلسطيني. ففي عام 1948 قتل 250 شخصاً في مجزرة دير ياسين، وهي إحدى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بهدف الإرهاب واحتلال الأراضي وبدعم من البريطانيين حيث جالوا بالأسرى من نساء وفتيات وهم ينهالون عليهم بالسياط في شوارع القدس. وبهذه الوحشية وأمثالها نشروا الخوف عند الشعب العربي غير المنظم وهجروا 700 ألف فلسطيني من أراضيهم. وبينما كان عدد سكان اليهود في فلسطين يبلغ 25 ألف في عام 1902 ارتفع هذا الرقم إلى600 ألف في عام 1947. أما ملكية الأرض لليهود في فلسطين فكانت بنسبة 2.5% في عام 1918 وارتفعت إلى 77.5% في عام 1947. وبعد كل ذلك أسست دولة إسرائيل.

بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن دولة إسرائيل بتاريخ 15 أيار 1948 أعلن عن تأسيس القوات الأمنية الإسرائيلية بتوحيد هذه العصابات الصهيونية. ورغم أنها دولة جديدة فقد جُهز الجيش الإسرائيلي بعتاد متطور جداً في ظروف تلك المرحلة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهرين، وأصبح من أفضل الجيوش. وبالطبع لم يكن هذا ذاتياً بل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. وفي حلول السبعينات من القرن الماضي أصبح الجيش الذي يمتلك إلى جانب الوحدات العسكرية الموجودة في كل الجيوش التقليدية قوات خاصة، على رأس الجيوش الأكثر تطوراً على المستوى العالمي. في هذه السنوات كان الجيش الإسرائيلي يملك قوة عسكرية متشكلة من 170 ألف عنصر. وهذا الرقم بحد ذاته لم يكن ‘عادياً’ نسبة لعدد السكان في تلك السنوات والبالغ 3.2 مليون شخص. والمثال المثير للانتباه في المجتمع المعسكر أن هذا الرقم باستدعاء واحد كان يرتفع إلى 455 ألف. والنسبة المخصصة للجيش من الدخل القومي هي ما بين 25-30 % والتي لا مثيل لها في أي بلد آخر.

للجيش وللعناصر المتقاعدة من الجيش السيطرة المطلقة في تشكيل الحكومات الإسرائيلية ومراكز القرار. ومن النادر جداً أن نرى مجلس الوزراء متشكل من أعضاء لا يمت ماضيهم إلى إحدى العصابات الصهيونية أو الجيش على مدى تاريخ إسرائيل. وأكثر من ذلك ما بين عامي 1955-1967 كان يتسلم منصبي رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع نفس الشخص، كانت الأولوية في كل القرارات الحساسة السياسية والعسكرية للمتطلبات العسكرية.

فيما كانت الآلية الحربية تؤسس على هذا الشكل كانت بنية المجتمع تتشكل بما يتلاءم معها. وفي الحقيقة لا يوجد في البنية الاجتماعية القائمة دائماً على طابع عسكري من خلال دعاية ‘الأمن وحماية دولة إسرائيل ضد العرب’، أية مؤسسة مدنية. وقد قال في الأسبوع الماضي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي لإبراز إسرائيل كم هي ‘ديمقراطية’ ما يلي: ‘مهما كلف الأمر ينبغي على إسرائيل أن تحافظ على صورتها الديمقراطية’. نعم إسرائيل التي يخدع بها العالم منذ سنوات على أنها ‘الدولة الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط’، كل ما فيها سواء ديمقراطي أو مدني ما هو إلا ‘صورة’. ويجاوب أبراهام بورغ الذي كان رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بين عام 1999-2003 من ناحية أخرى على هذه الأكذوبة بمقالته المعنونة ‘نهاية الصهيونية وشيكة’ ما يلي: ‘لا يمكن أن ندعي من جهة بأن إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى نسحق بأقدامها الأغلبية الفلسطينية’. (15 أيلول 2003، صحيفة The Guardian)

الصراع بين اليمين الصهيوني واليسار المركزي هو ليس إلا لعبة زائفة قائمة منذ زمن بعيد. لا فرق بينهما في المشروع الصهيوني وبقيامهما بدور حرس الدرك للإمبريالية. أو كما قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة؛ ‘يقال عن سرك الحرب الذي يدعى ‘الكنيست الإسرائيلي’ أي القبيلة التي تقرع طبول الحرب بأنها ديمقراطية؛ وعن الإعلام الإسرائيلي الذي يسير في الاستديوهات والمطابع كالرتل على نغمات الجوقة العسكرية قارعين طبول الحرب بأنه إعلام تعددي.’

كافة المؤسسات الإسرائيلية نظمت حسب متطلبات الإيديولوجية الصهيونية وبالنمط العسكري الملائم لمهمتها. والتشخيص القائل ‘ليس هناك جيش إسرائيلي بل هناك دولة عسكرية’ صائب جداً ولا يعكس إلا الحقيقة. وقد ذكرنا سابقاً أن هستادرود من أكثر النقابات العمالية غرابة في العالم. كما أن البرلمان الإسرائيلي من خلال تشريعه في شباط 2002 ممارسة التعذيب أثناء التحقيق، قد قدم مثال آخر لكونه البلد الوحيد الذي يتبنى هذا العمل وهي النتيجة الطبيعية لهذه البنية.

القوة الحقيقية لآلة الحرب تنجم عن دعم الإمبرياليين العسكري والمالي اليوم كما كان في الماضي. وقد تصدرت إسرائيل فيما بين عامي 1948 -1968 البلدان التي تتلقى مساعدة أمريكية بما يعادل 7.5 مليار دولار، ووضعها هذا لا يتراجع طالما أنها تحتفظ بمكانها في السياسات الإمبريالية حول الشرق الأوسط. واليوم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة سنوية -ماعدا التي تقدم كديون- تبلغ خمسة مليارات دولار. وتعد إسرائيل التي تحصل على 30% من ميزانية المساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلدان التي تحصل على المساعدات الأمريكية. وبما أن ثلاثة أرباع هذه المساعدات تستخدم لشراء العتاد العسكري مثل طائرات الـ F-16 ، ومروحيات هجومية Apache من الإمبرياليين وعلى رأسهم أمريكا وألمانيا فهذا يقدم جواباً آخر للتساؤل عن أسباب منح إسرائيل هذه المساعدات.

المساعدات العسكرية الأمريكية لا تقتصر على الدعم ببيع السلاح فقط بل بنقل التكنولوجيا لإسرائيل في مجالات مثل الدبابات والطائرات والأنظمة الدفاعية، والمتاجرة بالأسلحة بوساطتها. هنا ثمة نقطة أخرى لافتة للنظر إلى جانب هدف الدعم لآلة الحرب إسرائيل. فكون الوسيط هو إسرائيل، يفسح المجال أمام الدولة الصهيونية لتطوير علاقاتها مع العالم ويخدمها في فرض شرعيتها.

العامل الآخر للبنية المعسكرة هو المستوطنون. فالوحدات الاستيطانية في سياسة دولة إسرائيل التي تحولت كما يعترف بها أبراهام بورغ إلى ‘دولة الاستيطان’، تحظى بأهمية خاصة. ولها تاريخياً عدة مراحل، حيث وصلت إلى كثافتها الحالية بعد احتلال عام 1967 واستخدامها كوسيلة لمواصلة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخطط لها في عام 1975 بما يتلاءم مع الأهداف العسكرية والإستراتيجية ونفذت خطوة بخطوة. وبطبيعة الحال الوحدات الاستيطانية التي أقحمت في داخل فلسطين تواجه خطراً هناك. لكن العناصر التي تعتمد على الإيديولوجيا الدينية والعنصرية لا تحتاج أساساً لدعم خاص من قبل الدولة. وحسب هذه الإيديولوجيا الأراضي الفلسطينية أصلاً إسرائيلية منذ الأزل. وغير ذلك فقد تم تشجيع المستوطنين من خلال مساعدات كبيرة من قبل الدولة.

عناصر الاستيطان الذي ينفذ منذ عشرات السنين كسياسة لا غنى عنها للوصول إلى قوة تستطيع إدامة الاحتلال والمصالح الإمبريالية، وخاصة منها التي تعتمد على الإيديولوجيا العنصرية قامت منذ اليوم الأول بآلاف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وأساساً ما برز من ميزات عند المستوطنين هي أنهم معتدون ومسلحون، ومعسكرون إلى درجة أصبح من الصعب القبول بأنهم ‘مدنيون’.

|

التعاون بين الصهيونية والنازية و’يودان راين’ (Judenrein)

كان لقتل النازيين ستة ملايين يهودي تأثيراً كبيراً في إعطاء المشروعية للصهاينة. بيد أنه ينبغي الفصل بين الصهاينة الذين يستخدمون الهوليوود والوسائل الأخرى، وبين اليهود الذين تعرضوا للمحرقة لسببين: الأول؛ ممارسة الدولة الصهيونية للوحشية التي تفوق وحشية النازيين على مدى عشرات السنين. الثاني؛ التعاون بين الصهيونية والنازية. كان لقتل النازيين ستة ملايين يهودي تأثيراً كبيراً في إعطاء المشروعية للصهاينة. بيد أنه ينبغي الفصل بين الصهاينة الذين يستخدمون الهوليوود والوسائل الأخرى، وبين اليهود الذين تعرضوا للمحرقة لسببين: الأول؛ ممارسة الدولة الصهيونية للوحشية التي تفوق وحشية النازيين على مدى عشرات السنين. الثاني؛ التعاون بين الصهيونية والنازية.

عشية حرب التقسيم العالمية الثانية كان المشهد كالتالي: الصهاينة؛ يريدون تهجير اليهود إلى فلسطين لتأسيس الدولة الصهيونية. والنازيون؛ يهدفون إلى جعل أوروبا بأكملها وعلى رأسها ألمانيا ‘خالية من اليهود’ (Judenrein). وبريطانيا؛ تدعم الهجرة اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية لتكون المخفر الأمامي للإمبريالية في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تنظر إلى النازيين ‘كحلفاء’ ضد الاشتراكية إلى حين أصبحت النازية تهدد مصالحها. والدليل على ذلك اتفاقية ميونيخ التي أبرمت بين النازيين وبريطانيا في عام 1938.

مع وصول النازيين إلى السلطة وفيما قوات الشرطة النازية تقمع المعارضين والمجتمع بأكمله وعلى رأسهم اليهود سمح للاتحاد الصهيوني للقيام بنشاطاته. وحتى أنه وجهت التعليمات حول هذا الموضوع إلى قوات الشرطة النازية. وكان التعميم الموجه إلى الشرطة المؤرخ في آذار 1935 ينص بوضوح على منع نشاطات اليهود والتسامح مع الصهاينة، ولكن في الوقت الذي كان يمنع فيه كل الرموز التي تدل على اليهودية وحتى أنه انتزعت منهم حقوق المواطنة من خلال قوانين نورنبرغ سمح فقط برفع رمز الصهيونية وارتداء زيهم الخاص أيضاً. وحتى أن قوات الشرطة النازية عملت على نشر الفكرة الصهيونية بين اليهود الذين لم يستطيعوا تهجيرهم عبر القمع. وفي تلك الحقبة زادت مبيعات الصحيفة الصهيونية (Juedsche Rundschau) أربعة أضعاف ما كانت عليه. وكان فون ميلدن شتاين المعادي لليهود وعضو في الحزب النازي وقوات الشرطة يواصل علاقاته الصديقة مع الصهاينة ويذهب إلى فلسطين ويكتب مقالات تتضمن مدحاً للصهيونية في صحيفة النازية.

كما دعمت قوات الشرطة فكرة الصهاينة الرامية إلى ‘إعداد اليهود للظروف الصعبة في فلسطين’. وتم تدريب حوالي ألف شاب صهيوني في معسكرات قوات الشرطة النازية في النمسا بموجب الاتفاقية التي أبرمت بين آيشمان رئيس دائرة الهجرة اليهودية في فينا وموشي بار جلعد أحد القادة الصهاينة في عام 1935. واتفاقية أخرى مشابهة لها أبرمت بين المخابرات النازية في ألمانيا وبين بنحاس جنسبرغ وهو من منظمة صهيونية. هؤلاء الشباب كانوا ‘مفيدين’ جداً في العصابات الصهيونية مثل هاغانا، وأيرغن، وستارن، وقد سفكوا دماء الشعب الفلسطيني بالأساليب النازية التي تدربوا عليها.

النازيون بدعم من البريطانيين وبالتعاون الضمني والصريح مع الصهاينة أرسلوا بقدر ما استطاعوا من اليهود إلى فلسطين ومن ثم أحرقوا ما تبقى من اليهود.

بالطبع هذا التعاون القائم على أساس ‘تهجير اليهود’ لا يعني أنهم سيبقون دائماً حلفاء، وهذا ما حصل. كما أن النازيين كلما حققوا أهدافهم شطبوا الصهاينة من قائمة ‘الأصدقاء’، والصهاينة أيضاً عندما تناقضت مصالحهم مع بريطانيا التي مهدت لتأسيس دولة إسرائيل شنوا هجمات ضدها. لكن التاريخ قد دون التعاون بين الصهاينة والنازية.

|

ترجم هذا المقال عن مجلة المسيرة (YURUYUS) الأسبوعية من العدد 66، بتاريخ 20 آب 2006

|

كان لقتل النازيين ستة ملايين يهودي تأثيراً كبيراً في إعطاء المشروعية للصهاينة. بيد أنه ينبغي الفصل بين الصهاينة الذين يستخدمون الهوليوود والوسائل الأخرى، وبين اليهود الذين تعرضوا للمحرقة لسببين: الأول؛ ممارسة الدولة الصهيونية للوحشية التي تفوق وحشية النازيين على مدى عشرات السنين. الثاني؛ التعاون بين الصهيونية والنازية.

كان لقتل النازيين ستة ملايين يهودي تأثيراً كبيراً في إعطاء المشروعية للصهاينة. بيد أنه ينبغي الفصل بين الصهاينة الذين يستخدمون الهوليوود والوسائل الأخرى، وبين اليهود الذين تعرضوا للمحرقة لسببين: الأول؛ ممارسة الدولة الصهيونية للوحشية التي تفوق وحشية النازيين على مدى عشرات السنين. الثاني؛ التعاون بين الصهيونية والنازية.